ماذا بعد المصالحة؟!

الدكتور ماهر الجعبري

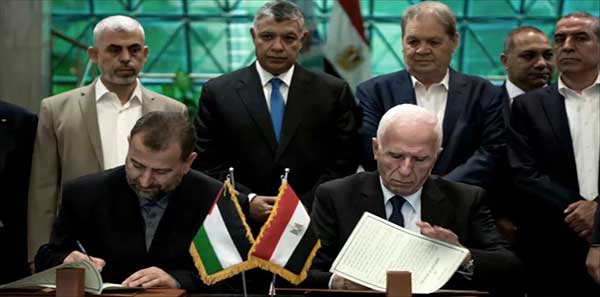

ماذا بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة؟ وكيف يسهم ذلك الاتفاق في التقدم خطوة نحو تحرير فلسطين؟ وما هي معالم النضال المتفق عليه في ذلك الاتفاق؟ وما هي المحطات التالية على طريق التحرير؟ ذلك الطريق العسكري الذي أعلنته الفصائل الفلسطينية جميعها طريقا وحيدا للتحرير، عندما انطلقت، وعندما تسلّحت، وعندما قاتلت، وعندما ارتقت أرواح مقاتليها إلى بارئها صادعة بالشهادة.

ماذا بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة؟ وكيف يسهم ذلك الاتفاق في التقدم خطوة نحو تحرير فلسطين؟ وما هي معالم النضال المتفق عليه في ذلك الاتفاق؟ وما هي المحطات التالية على طريق التحرير؟ ذلك الطريق العسكري الذي أعلنته الفصائل الفلسطينية جميعها طريقا وحيدا للتحرير، عندما انطلقت، وعندما تسلّحت، وعندما قاتلت، وعندما ارتقت أرواح مقاتليها إلى بارئها صادعة بالشهادة.

يمكن أن نحاول البحث عن الجواب في معالم "المصالحة"، التي نجد فيها:

1) البند السري أو العلني حول وقف العمليات العسكرية إلا بالاتفاق الجماعي، وهو وإن كان يعني تجنيب غزة مزيدا من الدمار والحصار - في ظل صمت الجيوش - فإنه يعني أيضا هيمنة فلسفة التنسيق الأمني على رؤية المقاومة، ويعني تلقائيا تغييب المقاومة التي أراد أصحابها لها أن تبقي جذوة الصراع مع العدو اليهودي مشتعلة حتى يأذن الله بتحرك جيوش المسلمين.

2) التوافق السياسي على دخول المقاومة ضمن منظمة التحرير، وهي التي يصفها رئيسها الحالي في كتابه "طريق أوسلو" بأنها وليدة الأنظمة العربية التي أنجبتها، وأنها "على شاكلتها"، "وأنها بقيت أسيرة مواقف الأنظمة" (ص23). وهي التي فوضتها "وثيقة الأسرى" بملف المفاوضات، في "كفر" بعقيدة المقاومة، حسب تعبير "ميثاق حماس": "تتعارض المبادرات، وما يسمى بالحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية مع عقيدة حركة المقاومة الإسلامية"، وذلك قبل أن تقرّ بالنهج الدبلوماسي في وثيقتها الجديدة (والذي جاء مقيدا بالثوابت)، وبعدما صارت المقاومة ورقة ضغط على طاولة المفاوضات.

3) أما الانتخابات (الرئاسية والتشريعية) والتي هي استحقاق تلقائي للمصالحة، فهي ببساطة تنافس على من يملك حق التمثيل الشعبي، ذلك التمثيل الذي لا يحتاجه إلا المفاوض، ومن يريد التوقيع باسم الشعب على التنازلات، إذ إن المجاهد لا يحتاج إذن أحد، ولا التفويض من أحد.

4) ولا داعي للاستطراد في الترتيبات الأمنية، إذ لا يمكن أن يتعانق المجاهدون والمنسّقون في المقرات التي تمارس طقوسها حسب عقيدة التنسيق الأمني المقدس، مهما تغازل القادة، ومهما تأجّل ملف سلاح المقاومة.

إذن، فلنواجه الحقيقة الكاشفة، ولنقدّم هذا المشروع التصالحي كما هو: تصالح فكري بين "باطل التنسيق الأمني" وبين "حق التحرير"، وتصالح توفيقي بين مشروع الاستجداء التفاوضي وبين مشروع الجهاد العسكري، وتصالح شعوري بين مشاعر الانبطاح وبين أحاسيس البطولة الجهادية، وتصالح دبلوماسي بين من ينعقون بأن صفد يهودية ومعها حائط البراق، وبين من يغردّون: "لن نعترف بإسرائيل". وفوق كل ذلك هو تصالح معنوي-رمزي بين من رحل عن هذه الدنيا من العملاء والشهداء، وتصالح زماني بين التاريخ المشرق والحاضر المخزي، وبين أرض الإسراء وبين "حل الدولتين"، أو حل الدولة الواحدة، مهما تطورت الرؤى السياسية في "صفقة القرن".

هذه المصارحة حول المصالحة تفكك شيفرة الأفق السياسي الذي يُراد له أن ينفتح بعد انغلاق، وأن ينفرج بعد شدة، وأن يبرق الأمل في النفوس بعد اليأس. ولا شك أن حقن دماء أبناء الفصائل جميعها واجب شرعي، وأن إنهاء ملف الاعتقال السياسي حق مشروع، ولا شك أن "التفكير بالعيش يسبق كل أنواع التفكير"، ولا شك أن رعاية مصالح الناس وتأمين حاجاتهم (ورواتبهم) أمر ملحّ، وأن أهل غزة معذورون في طلبهم الطعام بعد جوع، والأمن بعد خوف، ولكن العرب قد قالوا: "تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها".

نعم، جاعت غزة، لا لتأكل بثديي المقاومة ولا من لحوم الشهداء، ولا لتشرب دماءهم على طاولة التنازلات، وخافت غزة على الجبهات، لا لتأمنَ في أروقة المخابرات، التي نفذّت "الردة الثورية" في مصر، وتريد أن تجددها في فلسطين.

وإننا إذ نتفهم الانفعال الشعوري بأجواء المصالحة، ونستوعب استبشار الخير في التقاء الفصائل وإدبار التناحر، وفي السعي لتحسين واقع الحياة (وتعزيز الصمود الذي تتغافل عنه الأدبيات)، فإننا في الوقت نفسه، نحذّر أن الرغيف المدهون بزيت الخيانة سام للعقول والمشاعر، وإن قوّى الأجساد، وقد تبيّن أن المال السياسي القذر هو أداة لتمرير المصالح الغربية، وخصوصا بعدما أعلنت أمريكا أنها ستفتح باب المساعدات لغزة. وفي هذا السياق نذكّر: أن من قدّموا مشروع التنازلات - بداية في أول مجاهرة بالردة الثورية - مرروا بالقبول بـ"غزة وأريحا أولا" تحت بريق الوعود بأن التنازلات ستجعل "فلسطين سنغافورة في الشرق الأوسط"، وإذ بها صارت على أيديهم وأيدي أتباعهم "طورا بورا"، وأن من مررّوا دخول السلطة بالاكتفاء بـ"الزيت والزعتر"، قد أدركوا أنه حتى الزيت يحاصَر.

وهنا لا بد من وقفة أمام مشاهد التفخيخ السياسي: فالبعض يرى - أو يحلُم - أن قادة غزة يريدون وضع قادة الضفة في "فخ" المسؤولية الرعوية عن غزة الغارقة في الحصار والجوع، ثم ينسحبوا عند أول مفترق طرق، ولا شك أن انسحاب المقاومة "الآمن!" من وحل السلطة تحت الاحتلال مشروع، ولكن الفخّ الأكبر الذي لم يُفلت منه قادة غزة، هو الذي وقعوا فيه عندما شاركوا في انتخابات السلطة التشريعية، وغطسوا في وحل سلطة أوسلو التي اعتبرها الشهيد الرنتيسي رحمه الله مصلحة احتلالية لا إنجازا وطنيا.

أما الفخ الأكبر فهو أن يؤسس أي اتفاق لحالة من التفويض "الإسلامي" لمن يوقعون على التنازلات الخيانية للقضية، وهو الذي يجعل كيان يهود واقعا شرعيا فوق الأرض وحاضرا عفويا في مشاعر المسلمين، ومن ثم يُمرر ما بعده من التطبيع الكامل (العلني) بين الأنظمة العربية وبين كيان يهود الغاصب، حتى تطير الطائرة من تل الربيع إلى جدة، لا تخشى حتى الكلمة.

ورغم ذلك كلّه، تبقى العقبة الكأداء قائمة، طالما ظلّ النَفَس الإسلامي في وعي ذلك الشباب الذي عشق المقاومة لأنها - في نظره - طريق التحرير لا طريق اكتساب حق التفاوض أو التفويض للقيام به، والذي غنى للشهداء وقبّح وجوه العملاء، وأحبّ الجهاد واستقبح التنسيق الأمني وكفر بعقيدته، وحمل مشاعر الإسلام السياسي وإن لم يتبلور لديه مشروعه بوضوح.

ولذلك يبقى السؤال المؤلم لأولئك الأبرياء الأوفياء من أنصار المقاومة، ومن أبطالها: هل التقى المشروعان في منتصف الطريق؟ أم شدّ أحدهما الآخر نحوه؟ أم هي مجرد حالة من التساكن الفكري المرحلي وستعود للانفجار الفكري عند أول صحوة من سكرة المساعدات؟ وعندما تنفضّ "العطوة" السياسية ويعود "لبّاس الثوب" العشائري إلى القاهرة، ثم يترك غزة لقمة سائغة لليهود، بل يفتح القاهرة من جديد، منبرا لليفني - أو لمن يقوم مقامها اليوم - لتعلن الحرب كما أعلنتها من قبل قائلة: "كفى... كفى"!